Di Antonio Gregolin testo e foto riservati -Copyright 2013-

SPECIALE 100MILA CONTATTI

UN CASTELLANO ALLA MODA

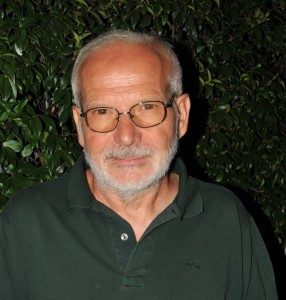

Stefano Sorlini, è un imprenditore con una eredità storico-culturale di famiglia che l’ha trasformato da “castellano antico” a moderno produttore di moda che “porta per strada la bellezza nazionale dei nostri quadri”. Come? Scopritelo…

Da castellano antico ad artigiano della bellezza del nostro tempo. Accade così che un figlio di un industriale bresciano, erediti un castello dal padre, e dopo essere cresciuto con il “bello” di famiglia, senta un forte richiamo verso l’arte. Un’arte che egli vuole oggi portare per strada”. Un percorso filologico che in un momento di rapidi cambiamenti come questo, sta trasformando un rampante imprenditore come Stefano Sorlini, 49 anni, in un produttore di “bellezza alla moda”. Non è però un’ardita impresa per trovare sbocchi economici. Il suo resta un sottile piacere di condividere la bellezza pittorica, che dalle tela di prestigiosi artisti, passerà alla stampa nelle pieghe di un vestito d’alta moda di seta pregiata.

Da castellano antico ad artigiano della bellezza del nostro tempo. Accade così che un figlio di un industriale bresciano, erediti un castello dal padre, e dopo essere cresciuto con il “bello” di famiglia, senta un forte richiamo verso l’arte. Un’arte che egli vuole oggi portare per strada”. Un percorso filologico che in un momento di rapidi cambiamenti come questo, sta trasformando un rampante imprenditore come Stefano Sorlini, 49 anni, in un produttore di “bellezza alla moda”. Non è però un’ardita impresa per trovare sbocchi economici. Il suo resta un sottile piacere di condividere la bellezza pittorica, che dalle tela di prestigiosi artisti, passerà alla stampa nelle pieghe di un vestito d’alta moda di seta pregiata.

Cosa di altissima maestria sartoriale, ma Stefano non è uno stilista: “Sono solo uno che ha delle idee -afferma-, che vorrei condividere con giovani promettenti artigiani del mestiere, capaci di trasformare un’opera d’arte in un’opera da indossare!”. Ecco come un castellano, proprietario di uno dei manieri più superbi e meglioconservati del Vicentino, quello di Montegalda che fu castello e poi villa veneta, si affaccia nel mondo della moda internazionale, non con la volontà di fondare una nuova griffe, ma piuttosto uno stile che sappia di autentico “Made in Italy”.

Una maniera per fare indossare la bellezza nazionale:”Oggi più che mai -dice Sorlini- il nostro Paese deve trovare il modo per riportare la sua bellezza al centro del mondo. Abbiamo opere e monumenti che tutti c’invidiano, ma non sempre sappiamo valorizzarli. Anzi…”. Questione di marketing? “Anche, ma soprattutto di stile e gusto! Le opere sono già qui, basterebbe solo portare fuori virtualmente dai musei, per poi lasciarle camminare per strada…”.

Una maniera per fare indossare la bellezza nazionale:”Oggi più che mai -dice Sorlini- il nostro Paese deve trovare il modo per riportare la sua bellezza al centro del mondo. Abbiamo opere e monumenti che tutti c’invidiano, ma non sempre sappiamo valorizzarli. Anzi…”. Questione di marketing? “Anche, ma soprattutto di stile e gusto! Le opere sono già qui, basterebbe solo portare fuori virtualmente dai musei, per poi lasciarle camminare per strada…”.

Su dei vestiti ad esempio”. Il resto lo farà lo sguardo di chi guarda. Ha le idee chiare questo imprenditore prestato all’arte e alla moda, e sebbene l’idea di stampare l’arte dei vestiti sia già sviluppata negli anni dalle note firme internazionali, la società produttrice “Tyche Srl” di Stefano Sorlini, ha come valore aggiunto, la filosofia dell’utilizzo dell’arte nella moda. “Non sfrutterò l’immagine artistica per adattarla all’abito.

Al contrario, sarà l’arte per l’arte ad infondere al vestito la capacità di diventare portatore di bellezza quotidianità. Mi spiego?”, anche se non sarà di certo a basso prezzo, vista la limitata tiratura degli abiti, realizzati tutti con raffinate sete e maestranze artigiane nazionali.

La storia personale di Stefano Sorlini, s’intreccia fin da ragazzo con quella del castello di Montegalda, dopo che il padre Luciano nel 1971 acquistò il superbo maniero allora ridotto a una montagna di pietre, dalla storica famiglia Grimani di Venezia. Da quel momento il castello che domina da un mammellone di calcare sulla piana tra Vicenza e Padova, grazie ai suoi nuovi “castellani” bresciani ebbe una seconda rinascenza. Un simbolo, prima ancora che un’antica fortezza militare. Un modello d’architettura scampato al passaggio tra maniero a villa veneta. Presenza viva nel territorio Vicentino, il castello non ha emuli nonostante le tracce di altrettanti manieri medioevali nell’area, tutti andati distrutti dalla storia.

La storia personale di Stefano Sorlini, s’intreccia fin da ragazzo con quella del castello di Montegalda, dopo che il padre Luciano nel 1971 acquistò il superbo maniero allora ridotto a una montagna di pietre, dalla storica famiglia Grimani di Venezia. Da quel momento il castello che domina da un mammellone di calcare sulla piana tra Vicenza e Padova, grazie ai suoi nuovi “castellani” bresciani ebbe una seconda rinascenza. Un simbolo, prima ancora che un’antica fortezza militare. Un modello d’architettura scampato al passaggio tra maniero a villa veneta. Presenza viva nel territorio Vicentino, il castello non ha emuli nonostante le tracce di altrettanti manieri medioevali nell’area, tutti andati distrutti dalla storia.

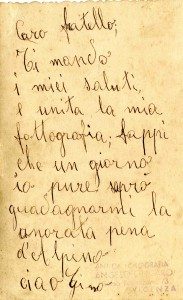

Il frastagliato profilo di creste merlate si ammira ancora da chilometri di distanza, con mille anni di storia che dialoga con il territorio circostante, ponte tra i Monti Berici ed Euganei. “Un maniero medievale divenuto nel frattempo la mia seconda casa” come racconterà Stefano, coi ricordi di questo ambiente che fanno da sfondo ai momenti più significativi della sua vita. Uno è il ritorno a casa dopo essere sbarcato a Taranto da una nave militare dove aveva prestato servizio per due anni. Giunse a notte fonda, col congedo in mano, al castello di Montegalda: “Avevo poco più di venti anni e mio padre aprendomi la porta, disse: “ Sei arrivato? Domattina cosa vuoi fare: studiare o lavorare?”.

Gli risposi che volevo lavorare e mio padre aggiunse: “Bene, alle otto di domattina presentati a Brescia in ditta per lavorare come addetto consegne con il camion notturno che trasportava l’esplosivo industriale che producevamo”.

“Lo stipendio –precisò allora poi mio padre-, sarebbe stato il minimo e senza privilegi, per essere d’esempio agli altri dipendenti. Fu il mio ritorno alla vita civile e una lezione di vita!”. “Più che proprietari, oggi con le mie sorelle Cinzia e Silvia, ci sentiamo custodi di quel tempo che ci unisce a queste pietre e torri”. “Una missione di responsabilità –quella di conservare e restaurare senza l’ausilio di fondi statali-, per qualcosa che vogliamo sia un bene di tutti: del paese, come della gente che quotidianamente gli volge lo sguardo. Per questo abbiamo il dovere di conservarlo per le generazioni future, trasmettendo questo sentimento ai nostri figli e nipoti cui passeremo il patrimonio”.

Distaccatosi con gli anni dalla strada paterna, Stefano oggi sente il peso dell’eredità lasciatagli anche dal nonno Antonio, che l’ha contagiato: “Essere circondati dal bello è senza dubbio una fortuna –aggiunge-, ma non è mai stato un privilegio scontato, visto che la fortuna devi creartela e semmai saperla conservare! Un castello o un palazzo, sono strutture vive che non transigono trascuratezza o inesperienza”.

Distaccatosi con gli anni dalla strada paterna, Stefano oggi sente il peso dell’eredità lasciatagli anche dal nonno Antonio, che l’ha contagiato: “Essere circondati dal bello è senza dubbio una fortuna –aggiunge-, ma non è mai stato un privilegio scontato, visto che la fortuna devi creartela e semmai saperla conservare! Un castello o un palazzo, sono strutture vive che non transigono trascuratezza o inesperienza”.  Oggi quella “bellezza” che ha respirato fin da bambino gli sta offrendo nuovi stimoli imprenditoriali: “Sarà forse per la maturità che avanza. Non farò mai lo stilista! Ce ne sono già troppi. Mi limiterò a soddisfare quel mio piacere che va oltre il senso economico dell’idea, con un nuovo genere di moda che non ripete quanto già visto”. “Che sia forse per il dilagare del brutto che vedo in giro, e non ultimo l’incuria con cui l’Italia tratta il suo patrimonio, ma sento il dovere di trovare nel bello un riscatto nazionale”.

Oggi quella “bellezza” che ha respirato fin da bambino gli sta offrendo nuovi stimoli imprenditoriali: “Sarà forse per la maturità che avanza. Non farò mai lo stilista! Ce ne sono già troppi. Mi limiterò a soddisfare quel mio piacere che va oltre il senso economico dell’idea, con un nuovo genere di moda che non ripete quanto già visto”. “Che sia forse per il dilagare del brutto che vedo in giro, e non ultimo l’incuria con cui l’Italia tratta il suo patrimonio, ma sento il dovere di trovare nel bello un riscatto nazionale”.  Ecco allora come volti di raffinate madonne e donne dell’arte rinascimentale, stampati su seta, hanno visto nascere l’anno scorso la prima linea di abiti a tiratura limitata della “Tyche Srl”.

Ecco allora come volti di raffinate madonne e donne dell’arte rinascimentale, stampati su seta, hanno visto nascere l’anno scorso la prima linea di abiti a tiratura limitata della “Tyche Srl”.

L’interesse di acquirenti e operatori della moda fu tale che il castellano prestato alla moda, c’ha preso gusto e oggi presenta la nuova collezione 2014 nei circuiti nazionali e internazionali. Da questo primo intuito, Stefano Sorlini oggi rivendica “il piacere appagante di sentirsi artigiano del bello”. Una volontà che corrobora al sostegno della cultura nazionale in quest’ora buia: “Un lavoro sinergico e famigliare con le mie due sorelle –conclude il castellano-, che alimenta gli stimoli utili a ribadire come l’uomo non viva di solo pane; e come gli italiani potrebbero vivere della loro cultura”. Ribaltando così l’anatema di qualche illustre politico che disse come “con la cultura non si mangia”. Almeno, in questo caso serve a vestirci .

L’interesse di acquirenti e operatori della moda fu tale che il castellano prestato alla moda, c’ha preso gusto e oggi presenta la nuova collezione 2014 nei circuiti nazionali e internazionali. Da questo primo intuito, Stefano Sorlini oggi rivendica “il piacere appagante di sentirsi artigiano del bello”. Una volontà che corrobora al sostegno della cultura nazionale in quest’ora buia: “Un lavoro sinergico e famigliare con le mie due sorelle –conclude il castellano-, che alimenta gli stimoli utili a ribadire come l’uomo non viva di solo pane; e come gli italiani potrebbero vivere della loro cultura”. Ribaltando così l’anatema di qualche illustre politico che disse come “con la cultura non si mangia”. Almeno, in questo caso serve a vestirci .

![IMG_3497[1]](https://www.storiecredibili.it/wp-content/uploads/2014/01/IMG_34971-300x225.jpg)