Di Antonio Gregolin -© riproduzione vietata di testo e foto-

LA MARCIA DELLA MEMORIA

In Ungheria ogni anno si commemora con una singolare marcia la campale battaglia sul Don in onore delle vittime del 1943.

HEREZ (Ungheria 2010). Un cammino nella memoria come in Italia non si vede fare più da tempo. Una lezione di storia che dall’Ungheria aiuta la memoria europea. Una marcia dal valore simbolico per non dimenticare la tragica ritirata dal Don del 1943: il fiume russo divenuto la tomba per migliaia di soldati italiani, tedeschi,ungheresi e romeni.Quelli che allora furono giovani sventurati, oggi sono sparuti testimoni che si spengono con il passare degli anni.

HEREZ (Ungheria 2010). Un cammino nella memoria come in Italia non si vede fare più da tempo. Una lezione di storia che dall’Ungheria aiuta la memoria europea. Una marcia dal valore simbolico per non dimenticare la tragica ritirata dal Don del 1943: il fiume russo divenuto la tomba per migliaia di soldati italiani, tedeschi,ungheresi e romeni.Quelli che allora furono giovani sventurati, oggi sono sparuti testimoni che si spengono con il passare degli anni.

Cosa c’è allora di più autentico per le generazioni che li hanno seguiti e chiedono di onorarne la memoria, di rivivere le stesse atmosfere marciando sulla neve, con zaini, gavette e le divise storiche, nelle glaciali distese ungheresi. In centinaia a metà del febbraio si sono ritrovati in Ungheria per rievocare la tragica Campagna di Russia.

Un appuntamento tra i più significativi d’Europa, nato dopo la caduta del comunismo, cui partecipano riservisti tedeschi, italiani, ungheresi e romeni, improntato sull’ecumenismo storico e religioso. Ben lontano dall’essere una “parata” per nostalgici a caccia di emozioni eroiche da raccontare: “Quello che qui riviviamo senza alcun un giudizio storico –spiega Zsolt, giovane riservista ungherese di 22 anni- vuole essere un modo per alimentare la pietà verso chi si è sacrificato e rischia di essere presto dimenticato…”.

Un appuntamento tra i più significativi d’Europa, nato dopo la caduta del comunismo, cui partecipano riservisti tedeschi, italiani, ungheresi e romeni, improntato sull’ecumenismo storico e religioso. Ben lontano dall’essere una “parata” per nostalgici a caccia di emozioni eroiche da raccontare: “Quello che qui riviviamo senza alcun un giudizio storico –spiega Zsolt, giovane riservista ungherese di 22 anni- vuole essere un modo per alimentare la pietà verso chi si è sacrificato e rischia di essere presto dimenticato…”.

UN GELIDO INVERNO COME ALLORA…

A Herez cento chilometri fuori Budapest, l’eccezionale inverno di quest’anno (2009) sembra essere simile a quello della steppa russa, con il cielo carico di neve ricordato da Stern o nelle centomila gavette di ghiaccio di Bedeschi. L’inverno ungherese coi suoi venticinque gradi sottozero, sembra aver mantenuto la medesima sfida lanciata allora alle truppe d’assalto italiane, tedesche, ungheresi e rumene che invadevano l’impero sovietico. Una riproposizione di quella che fu una estenuante prova fisica, che ancor oggi tempra lo spirito di questi giovani moderni.

A Herez cento chilometri fuori Budapest, l’eccezionale inverno di quest’anno (2009) sembra essere simile a quello della steppa russa, con il cielo carico di neve ricordato da Stern o nelle centomila gavette di ghiaccio di Bedeschi. L’inverno ungherese coi suoi venticinque gradi sottozero, sembra aver mantenuto la medesima sfida lanciata allora alle truppe d’assalto italiane, tedesche, ungheresi e rumene che invadevano l’impero sovietico. Una riproposizione di quella che fu una estenuante prova fisica, che ancor oggi tempra lo spirito di questi giovani moderni.

Persi con gli anni estremismi e campanilismi, la pietà popolare si contrappone ai giudizi su vincitori e vinti. Chi partecipa alla commemorazione racconta di zii o nonni mai ritornati dal fronte russo.La storia non indulge, ed è così che si giustifica qui la totale assenza dei simboli nazisti. I moderni riservisti tedeschi, riconosciuti come associazione di volontariato e protezione civile, sono così costretti a mostrarsi unicamente con le mimetiche militari, piuttosto che in divisa storica. I più sono regolari riservisti. Altri, tra questi alcuni italiani, si definiscono “pellegrini” delle vicende storiche.

Persone come Simone La Mura, 38 anni di Taranto che veste i panni di un fante del 1941, disposti a percorre duemila chilometri per poi marciare con dei scarponi ferrati. Ex alpini di Belluno come Riccardo Marcolin di 66 anni e Antonio Dal Fabbro di 68 che indossa la divisa originale di suo padre, maggiore della Divisione Julia durante la vera campagna di Russia, sono i veterani della rappresentanza italiana degli storici corpi dei bersaglieri, artiglieri, fanti e alpini. Per quattro giorni la loro vita si è sostituita alla quotidianità degli sventurati “boce” del ’43. Se non fosse per i pochi segni di modernità come i cellulari, l’impressione è quella di trovarsi a pochi passi dalle rive del Don.

Abbandonata la comodità ci si ritrova nel vivo della rievocazione, con le notti trascorse in improvvisate camerate col sacco a pelo e lo zaino come cuscino. La levata alle cinque coi pasti consumati nelle gavette. Le piaghe ai piedi sono per tutti un dolorante marchio “storico” delle lunghe marce per boschi e strade, prima di raggiungere i luoghi delle varie cerimonie.

Abbandonata la comodità ci si ritrova nel vivo della rievocazione, con le notti trascorse in improvvisate camerate col sacco a pelo e lo zaino come cuscino. La levata alle cinque coi pasti consumati nelle gavette. Le piaghe ai piedi sono per tutti un dolorante marchio “storico” delle lunghe marce per boschi e strade, prima di raggiungere i luoghi delle varie cerimonie.

Fa impressione lo sferragliare dei soldati in marcia, gli ordini scanditi ad alta voce che rompe il silenzio dei paesi ungheresi. Anche i camion e la cucina da campo sono d’epoca. Tutto è reso perfetto fin nei minimi dettagli: dalle divise alle armi originali, rese oggi inoffensive. Qui puoi trovare la mitragliette “Schmeisser”, il “Panzerfaust”, il fucile K/98”tedesco, il “Parabellum” russo e i “moschetti italiani 91/38”. Oggetti storici da fare invidia ai collezionisti.

ONORI MILITARI E PREGHIERE RELIGIOSE

Si ricorda nei vecchi cimiteri o piazze ungheresi chi ha il nome scritto su un monumento, ma soprattutto coloro che l’inverno russo ha fagocitato per sempre. Per quattro giorni, le uniche tappe concesse durante le marce sono per le cerimonie ufficiali e religiose davanti ai monumenti. Intorno, centinaia di persone tra cui molti bambini e ragazzi che sfidato il rigore del gelo, sono l’espressione più genuina di questa sensibilità popolare. I pochi veterani ungheresi ormai vecchi matusalemme, sono però ancora ostinati a presenziare agli onori militari.

Si ricorda nei vecchi cimiteri o piazze ungheresi chi ha il nome scritto su un monumento, ma soprattutto coloro che l’inverno russo ha fagocitato per sempre. Per quattro giorni, le uniche tappe concesse durante le marce sono per le cerimonie ufficiali e religiose davanti ai monumenti. Intorno, centinaia di persone tra cui molti bambini e ragazzi che sfidato il rigore del gelo, sono l’espressione più genuina di questa sensibilità popolare. I pochi veterani ungheresi ormai vecchi matusalemme, sono però ancora ostinati a presenziare agli onori militari.

Autorità civili, preti cattolici e riformati, bande e cori femminili, s’integrano alla folla di scolari con gli occhi strabuzzati e commossi anziani. Corone di fiori, picchetto d’onore, fiaccole e inno nazionale non mancano. Preghiere nei cimiteri dove sono sepolti i caduti del’43. Mai una rivendicazione o ostentazione nazionalistica, la tangibile volontà resta la stessa: fare memoria, anche quando al di là di una recinzione militare, la colonna devia il suo percorso per permettere ai riservisti tedeschi di rendere omaggio ad una stele che ricorda i “camerati SS” caduti. Pochi essenziali gesti perché il peso della storia non lascia scampo.

Autorità civili, preti cattolici e riformati, bande e cori femminili, s’integrano alla folla di scolari con gli occhi strabuzzati e commossi anziani. Corone di fiori, picchetto d’onore, fiaccole e inno nazionale non mancano. Preghiere nei cimiteri dove sono sepolti i caduti del’43. Mai una rivendicazione o ostentazione nazionalistica, la tangibile volontà resta la stessa: fare memoria, anche quando al di là di una recinzione militare, la colonna devia il suo percorso per permettere ai riservisti tedeschi di rendere omaggio ad una stele che ricorda i “camerati SS” caduti. Pochi essenziali gesti perché il peso della storia non lascia scampo.

PER NON DIMENTICARE…

La marcia è uno spostamento da un luogo all’altro, che inizia fin dalle prime ore del giorno. In fila si marcia spediti con gli stessi incalzanti ritmi descritti da Rigoni Stern. Le pause sono brevi, col freddo che si cristallizza sugli elmetti e nei baffi di questi soldati armati solo “di passione e memoria”. A sera il rancio è lo stesso del mezzodì: una brodaglia di carne e patate che un tempo doveva essere una fortuna. Poi il piacere di qualche sigaro, un po’ di grappa e una stecca di cioccolato, sembra rincuorare la truppa. E’ qui che i più giovani sembrano dismettere i loro “ruoli” storici.

La marcia è uno spostamento da un luogo all’altro, che inizia fin dalle prime ore del giorno. In fila si marcia spediti con gli stessi incalzanti ritmi descritti da Rigoni Stern. Le pause sono brevi, col freddo che si cristallizza sugli elmetti e nei baffi di questi soldati armati solo “di passione e memoria”. A sera il rancio è lo stesso del mezzodì: una brodaglia di carne e patate che un tempo doveva essere una fortuna. Poi il piacere di qualche sigaro, un po’ di grappa e una stecca di cioccolato, sembra rincuorare la truppa. E’ qui che i più giovani sembrano dismettere i loro “ruoli” storici.

Si fraternizza ritrovandosi in una babele di lingue, dove tra i ricordi spuntano spesso nomi di località italiane: Monte Pasubio, Altipiano di Asiago, Monte Cucco, Bussibolo, l’Ortigara, ecc.Nomi che costituiscono la geografia militare della Prima Guerra Mondiale. Si scopre così la vera passione storica di questi partecipanti. Le due guerre sembrano s’intrecciarsi e quello che non fa la storia può così farlo la memoria. C’è chi si avvicina agli italiani per chiedere informazioni su alcuni soldati del 1918. Sembra ieri, ma da allora è trascorso quasi un secolo.

Rainer Pàl è un archeologo di professione che dirige un piccolo museo etnologico a Veszprém, sopra il lago Balaton aggregato al gruppo degli ungheresi. Un tipo schivo, ma dal piglio del ricercatore. Da anni in occasione di questa circostanza porta in tasca una cartolina postale e una foto appartenute a due soldati italiani della prima guerra mondiale. Non perde occasione di avvicinarsi agli italiani raccontando la storia della vecchia zia Ghisela Lachner, morta a 94 anni nel 1984.

Fin da piccolo sentiva raccontare dalla zia, le storie di guerra. Di quando lei era crocerossina al seguito delle truppe austroungariche. “Quelle storie –racconta Rainer- finivano sempre coi nomi di due militari italiani che avrebbe desiderato tanto rivedere. Un desiderio rimasto incompiuto fino all’ultimo…”. Non si concretizzò, neppure quando Ghisela tornò in Italia a Padova nel 1961, accompagnata dal figlio prete, con la precisa volontà l’intento di trovare il fante vicentino Broccardo Lino, e il padovano Arturo Brusarosco, volontario fiumano.

” Entrambi furono soldati feriti e fatti prigionieri nel 1918 sul fronte triestino e poi internati in un campo a nord di Budapest, dove sono stati curati dalla stessa zia” racconta Rainer. Dopo la liberazione i contatti tra i due giovani italiani e la crocerossina ungherese continuati per qualche anno grazie ad alcune cartoline che Ghisela ha conservato. Sono le stesse conservate ancora oggi dal nipote Rainer: in una c’è la foto autografa di Broccardo e una cartolina spedita da Fiume nel 1919 dopo la liberazione dal Brusarosco nella quale scriveva di “aspettare con ansia sue notizie…”.

“Trovare oggi i figli o parenti di questi due italiani –spiega il nipote Rainer- sarebbe per me e la mia famiglia oltre che una curiosità, la felice conclusione di due storie rimaste sospese, dove dei a nemici in guerra sono diventati poi amici in pace. “Mia zia non ha potuto in vita rivedere quelle persone che ha cercato per anni”. “Oggi –conclude il nipote Rainer-, io non ho perso la speranza di poter ritrovare i discendenti di quei soldati…” nonostante il tempo e i ricordi sepolti sotto la neve d’Ungheria.

“Trovare oggi i figli o parenti di questi due italiani –spiega il nipote Rainer- sarebbe per me e la mia famiglia oltre che una curiosità, la felice conclusione di due storie rimaste sospese, dove dei a nemici in guerra sono diventati poi amici in pace. “Mia zia non ha potuto in vita rivedere quelle persone che ha cercato per anni”. “Oggi –conclude il nipote Rainer-, io non ho perso la speranza di poter ritrovare i discendenti di quei soldati…” nonostante il tempo e i ricordi sepolti sotto la neve d’Ungheria.

SCATTI DI MEMORIA

_________________________________________

2009 “INSIEME FACCIAMO LA STORIA”

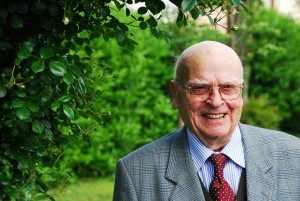

Lo “storico” incontro di quattro reduci novantenni della Seconda Guerra Mondiale che si sono incontrati per la prima volta

Sono gli ultimi, autentici, testimoni della storia scritta sui libri. Veterani di guerra. Soldati del fronte. Superstiti della follia chiamata guerra. “Testimoni” come si definiscono loro oggi. Sopravvissuti all’inferno sono poi diventati nonni e bisnonni che oggi sentono il peso della memoria, con la speranza che il loro sacrificio, ma prima ancora quello dei commilitoni che non a casa non hanno fatto ritorno, non sia dimenticato. Ci sono poi momenti, come questo, in cui le diverse storie possono fondersi in una stretta di mano collettiva. Un incontro che diventa un’icona di riconciliazione per quanti la storia l’hanno vissuta, ottemperando a degli ordini che li ha visti più difensori di ideologie, che salvatori della Patria. Per questo sono “vittime” due volte: degli orrori e della follia umana. Ma salvi e ancora vivi…

Sono gli ultimi, autentici, testimoni della storia scritta sui libri. Veterani di guerra. Soldati del fronte. Superstiti della follia chiamata guerra. “Testimoni” come si definiscono loro oggi. Sopravvissuti all’inferno sono poi diventati nonni e bisnonni che oggi sentono il peso della memoria, con la speranza che il loro sacrificio, ma prima ancora quello dei commilitoni che non a casa non hanno fatto ritorno, non sia dimenticato. Ci sono poi momenti, come questo, in cui le diverse storie possono fondersi in una stretta di mano collettiva. Un incontro che diventa un’icona di riconciliazione per quanti la storia l’hanno vissuta, ottemperando a degli ordini che li ha visti più difensori di ideologie, che salvatori della Patria. Per questo sono “vittime” due volte: degli orrori e della follia umana. Ma salvi e ancora vivi…

MAI INCONTRATI PRIMA

L’incontro con la storia è avvenuto quasi per caso, in una casa di Grisignano di Zocco tra il padovano e vicentino. Quattro esperienze che unite compongono la geografia della Seconda Guerra Mondiale. descrivono fronti diversi, ma con un intento comune: raccontarsi per non dimenticare ciò che è stato Chi col bastone, chi in carrozzina o sulle proprie gambe, a metà dello scorso febbraio Cristiano e Matteo Dal Pozzo, Vittorino Miotto e Albano Cozza, si sono incontrati insieme per la prima volta. I loro occhi si sono fatti subito lucidi, ma poi i ricordi hanno la meglio tanto da sembrare un fiumi in piena.

L’incontro con la storia è avvenuto quasi per caso, in una casa di Grisignano di Zocco tra il padovano e vicentino. Quattro esperienze che unite compongono la geografia della Seconda Guerra Mondiale. descrivono fronti diversi, ma con un intento comune: raccontarsi per non dimenticare ciò che è stato Chi col bastone, chi in carrozzina o sulle proprie gambe, a metà dello scorso febbraio Cristiano e Matteo Dal Pozzo, Vittorino Miotto e Albano Cozza, si sono incontrati insieme per la prima volta. I loro occhi si sono fatti subito lucidi, ma poi i ricordi hanno la meglio tanto da sembrare un fiumi in piena.

Vittorino Miotto, 90 anni appena compiuti è nato a Montegalda ma risiede oggi a Bastia di Rovolon (Pd), è uno degli ultimi autieri ad aver lasciato il fronte russo dopo la disfatta del 1943. “Del mio reparto della 137ma autosezione pesante della Divisione “Pasubio” su 52 soldati siamo tornati in otto a casa”. Come lui, oggi ne restano altri due: un torinese e un milanese. Cristiano Dal Pozzo, 96 anni di Rotzo è lo storico veterano che apre le annuali sfilate degli alpini in mezza Italia. Una “star” di montagna che indossa la sua vecchia divisa da coloniale color sabbia, che lo identifica con la campagna in Libia e Abissinia del 1943.

Albano Cozza, 90 anni di Montegalda, detto “armonica” perché suonava al fronte per i suoi commilitoni prima di scagliarsi all’attacco, ha combattuto come alpino dal ’40 al ‘43 sul fronte greco-albanese, rischiando di finire poi nell’inferno russo.

Gianni Dal Pozzo, 96 anni di Rotzo, risiede a Mestrino (Pd) è conosciuto come “el maistro” per i suoi 47 anni di servizio scolastico dopo che nel 1940 si è trovato a combattere in Libia e Tunisia dove è sopravvissuto alla battaglia di El Alamein, per poi trascorrere quattro anni di prigionia in un campo inglese tra India e Pakistan. Storie che chissà quante volte hanno raccontato, ma che qui ripetono sapendo di condividere un momento che potrebbe non ripetersi più. Per tutti loro, la guerra è rimasta un incubo indelebile il cui peso, sessantacinque anni dopo i fatti, strappa lacrime pesanti come le loro storie. Non c’è tregua alla memoria e i fatti di ieri rendono increduli i giovani di oggi: “Come quando seppellii i miei soldati –racconta Gianni Dal Pozzo- dopo la battaglia di El Alamein, mettendogli sul petto delle bottiglie coi loro nomi; gli stessi che poi trovai in Libia inscritti sul monumento commemorativo per i nostri caduti”.

Gianni Dal Pozzo, 96 anni di Rotzo, risiede a Mestrino (Pd) è conosciuto come “el maistro” per i suoi 47 anni di servizio scolastico dopo che nel 1940 si è trovato a combattere in Libia e Tunisia dove è sopravvissuto alla battaglia di El Alamein, per poi trascorrere quattro anni di prigionia in un campo inglese tra India e Pakistan. Storie che chissà quante volte hanno raccontato, ma che qui ripetono sapendo di condividere un momento che potrebbe non ripetersi più. Per tutti loro, la guerra è rimasta un incubo indelebile il cui peso, sessantacinque anni dopo i fatti, strappa lacrime pesanti come le loro storie. Non c’è tregua alla memoria e i fatti di ieri rendono increduli i giovani di oggi: “Come quando seppellii i miei soldati –racconta Gianni Dal Pozzo- dopo la battaglia di El Alamein, mettendogli sul petto delle bottiglie coi loro nomi; gli stessi che poi trovai in Libia inscritti sul monumento commemorativo per i nostri caduti”.  Per Cristiano Dal Pozzo, “dieci anni di naja, di cui sette passati al fronte, sono stati un insieme di fortuna e benedizione visto che alla fine ho riportato casa la mia pellaccia…”. Albano Cozza, racconta la sua versione della storia: quella vissuta sul fronte greco-albanese dal ’40 al 41 dove si è trovato a combattere contro gli ebrei italiani che espulsi dalle leggi razziali, si erano arruolati con l’esercito greco. “Eravamo a Tepelene nel sud dell’Albania, quando durante le pause dei combattimenti alcuni ebrei italiani dalle trincee nemiche ci chiamavano, qualcuno scherzava o imprecava, ma soprattutto perché sparavano contro di noi”.

Per Cristiano Dal Pozzo, “dieci anni di naja, di cui sette passati al fronte, sono stati un insieme di fortuna e benedizione visto che alla fine ho riportato casa la mia pellaccia…”. Albano Cozza, racconta la sua versione della storia: quella vissuta sul fronte greco-albanese dal ’40 al 41 dove si è trovato a combattere contro gli ebrei italiani che espulsi dalle leggi razziali, si erano arruolati con l’esercito greco. “Eravamo a Tepelene nel sud dell’Albania, quando durante le pause dei combattimenti alcuni ebrei italiani dalle trincee nemiche ci chiamavano, qualcuno scherzava o imprecava, ma soprattutto perché sparavano contro di noi”.

Vittorino Miotto, ha ancora in mente quel giorno d’autunno del 1942: “Ci trovavamo a Gorlowka nel nord dell’Ucraina, a pochi chilometri dal Don. Qui ogni mattina vedevamo un piccolo gruppetto di persone con la stella gialla sul braccio, diretti a scavare una fossa nel vallone che divideva due binari. Una mattina, udimmo spari cadenzati. Incuriositi in tre valicammo l’argine e lì vedemmo l’inferno. Uno ad uno i prigionieri venivano allineati e scaraventati nella fossa con un colpo di pistola alla nuca.

Vittorino Miotto, ha ancora in mente quel giorno d’autunno del 1942: “Ci trovavamo a Gorlowka nel nord dell’Ucraina, a pochi chilometri dal Don. Qui ogni mattina vedevamo un piccolo gruppetto di persone con la stella gialla sul braccio, diretti a scavare una fossa nel vallone che divideva due binari. Una mattina, udimmo spari cadenzati. Incuriositi in tre valicammo l’argine e lì vedemmo l’inferno. Uno ad uno i prigionieri venivano allineati e scaraventati nella fossa con un colpo di pistola alla nuca.

Riuscivamo a vedere bene la scena e i terribili dettagli. Come militari e le guardie tedesche di vedetta ci permisero di avvicinarci. Il nazista che sparava si fermò di scatto, sorpreso quanto noi e voltandosi ci pose la pistola invitandoci a proseguire quel suo “lavoro”: “Italianish cameraten…” ci disse. Terrorizzati rifiutammo, fu allora che l’aguzzino ci apostrofò dicendoci: “Italianish scheisse…”.